搜索网站、位置和人员

走进西湖

院系设置

开云app官网下载安卓

招生与奖励

新闻与活动

校园生活

开云体育登录入口网页版官网下载

人才招聘

师生入口

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

一架普通的无人机缓缓升空,机腹下挂载着一个不足1公斤的相机。短短十几分钟,它就能“透视”1.5平方公里大地,包括森林是否有火灾,河流是否被污染、高压线是否有隐患点……

你肯定会说,这有啥特别?这样的“千里眼”早就习以为常了。

但你不知道的是,以前的“千里眼”,只能见“肉眼所见”,现在的“千里眼”,却能看见“不可见”。

它可以精准判断林间冒出的云团,是烟还是雾;它可以指着一条清澈的河流告诉你,有人在排污;它甚至能细微到每一片树叶,告诉你它是否缺水。

所以,它不只是“千里眼”,还是“悟空”的“火眼金睛”。

无人机搭载机载高光谱相机

这是西湖智能视觉科技(杭州)有限公司最新研发的高光谱相机。它采用“单曝光压缩光谱成像技术”,通过底层光学硬件和算法突破,推动智能成像系统的革新,推出基于人工智能计算成像的新一代机器视觉感知系统。创始人袁鑫,西湖大学工学院感知与计算成像实验室负责人、博士生导师,曾担任美国新泽西贝尔实验室视频分析与编码首席研究员。

从山火预警到水域监测

清晨,山间薄雾萦绕,灰白的影子在林间若隐若现。

天刚蒙蒙亮,护林员就要准时起床背上“装备”,带上由手柄和橡胶条组成的森林灭火工具,穿行在山间小路,开始一天的巡山工作。清理路边的杂草、枯枝落叶,对可能发生火灾的每一处细节进行预判和处置。

但即便护林员经验再丰富,这个行业依然存在尚未被解决的“痛点”。比如,偌大的山林仅依靠几人巡逻,难免有遗漏;比如,肉眼分辨晨雾和山火初期形成的烟雾,特别依赖老手的经验;再比如,24小时应急响应,对护林员的精力、体力都是考验。

困扰森林防护工作多年的难题,现在被高光谱相机破解。

就在老护林员弯腰检查一处枯枝时,他头顶的云层之上,无人机搭载高光谱相机从森林上空飞过。仅需几分钟,就能够采集到监测区域森林的高光谱图像信息。山林间由于自然因素形成的薄雾和刚刚冒烟的山火,肉眼虽然较难辨别。但在高光谱相机的成像中,两者表现出的光谱波段截然不同,因此只要对波形稍加观察,就能辨别山火和薄雾。

同样的情景也在水资源监测领域上演。

西湖大学云谷校区,袁鑫实验室的科研人员要在不使用任何化学试剂、不采集水样的情况下,完成对整个河道水质的全面体检。

“开始扫描。”随着指令下达,搭载高光谱成像相机的无人机缓缓升空。它沿着河道匀速飞行。10分钟后,随着无人机平稳降落,河道的“体检报告”已经生成。

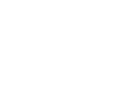

高光谱数据水体指数反演结果

回到实验室,研究人员通过高光谱反演模型成功获取了流域总氮(TN)和总磷(TP)的空间分布特征。TN浓度呈现“两端高、中间低”的分布格局,上游和下游区域浓度显著高于中游。TP浓度则表现为“中间高、两端低”的分布特征,中游区域出现明显富集。

为了验证高光谱相机的准确性,研究人员还采集了11个地面水域监测点实测数据,对比结果显示,高光谱相机在高速飞行、短时采集的情况下,依旧得到了非常准确的结果。

水域监测的原理和山火预警一样。含有污染物的水域与水质清澈的水域,在高光谱相机的成像中,呈现的波形和颜色都不一样,因此只要稍作辨认,水质的变化便可一目了然。

高光谱成像如何“看”见不可见?

我们一直在说高光谱成像,那么背后的核心技术突破究竟是什么?

其实,无论是卫星云图还是传统的高光谱成像技术,图像采集早已算不上什么新鲜事。而高光谱成像技术相较于过去的图像采集方法,一大突破在于“看得更清”,像是给相机装上了“火眼金睛”。

当气象卫星在距地800公里的轨道上扫描时,它的多光谱传感器仅能通过4-5个宽泛的光谱通道(如可见光、近红外、热红外)来描绘地球轮廓。这种“粗颗粒”的观测方式,每个像素覆盖数平方公里范围,就像透过毛玻璃看世界,虽然能识别云层运动这样的宏观现象,却无法识别地表物质的微观特征。

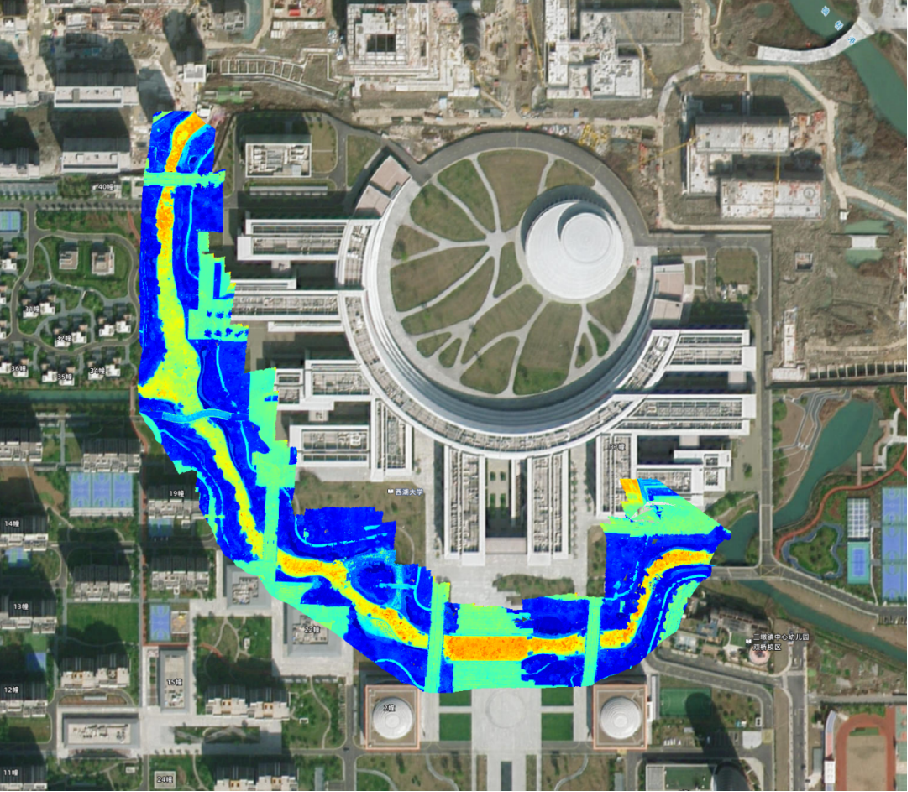

而高光谱相机则能够把光线分成100多种不同的光谱波段,覆盖400-1000nm 可见光-近红外波段,单帧采集即可获得100个连续光谱通道信息,图像分辨率≥1024 x 1024像素,细节十分清晰。

就像孙悟空用火眼金睛能看穿妖怪的变化,高光谱相机通过解析物质的光谱特征,揭开了肉眼不可见的物质真相。它的每个光谱波段都能捕捉物体对特定波长光的反射特性。

100个光谱通道图

同样是一片树叶,高光谱成像相机能读出每一处反射的阳光中,哪些是叶绿素的信号,哪些是水分的痕迹,哪些是“肉眼看不见”的病虫害早期特征。

同样是一片水域,高光谱成像相机能解析每一道波光中,哪些是藻类繁殖的征兆,哪些是重金属污染的痕迹,哪些是“肉眼难辨”的化学物质溶解特征。

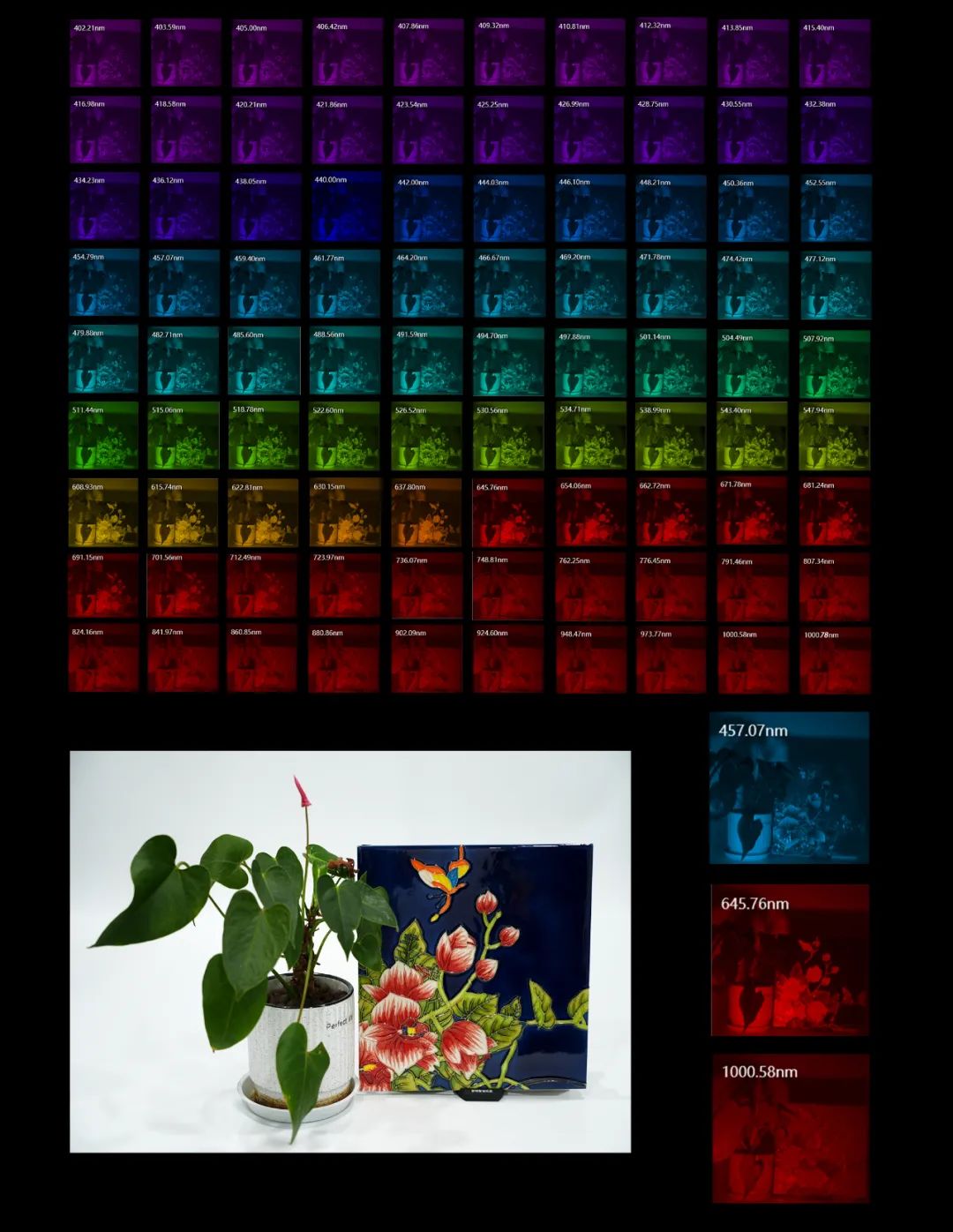

同样是一片农田,高光谱相机“扫一眼”即可定位毒素富集区域,替代传统耗时耗力的采样检测,为田间作物病害提供快速筛查方案。

农田检测类胡萝卜指数分析图

如果你还对高光谱相机的“火眼金睛”感知不那么真切,那么不妨看看它在文物鉴宝领域的表现。

古画挂在那儿,纸黄墨旧,瞧着像是百年老物,其实肉眼真假难辨。此时,高光谱相机上场。它不碰不摸,只需要远远一扫,颜料的底细便可明了。

古人作画,青金石磨蓝,朱砂研红,孔雀石取绿。这些颜料历经百年,在光谱上留下独特的“指纹”。青金石的蓝,暗藏矿物杂质的纹路;朱砂的红,在红外光下显出年轮般的层叠;孔雀石的绿,在微观世界里凝固出层层碧浪。新造的画作的颜色和纹理,在高光谱成像相机中反射出的光谱波段与古画截然不同,很容易便能发现伪造的痕迹。

文物检测高光谱曲线分析图

就像人类从黑白电视一步跨入全息影像时代,高光谱相机用100+个光谱波段,在每一个像素点精准识别——叶绿素的跃动、水分的流淌、污染物的蔓延——所有肉眼不可见的微观信息,都在这个光谱宇宙中清晰呈现。让相机不再只是“拍照”,而是彻底改变了成像的维度。

“火眼金睛”下的世界

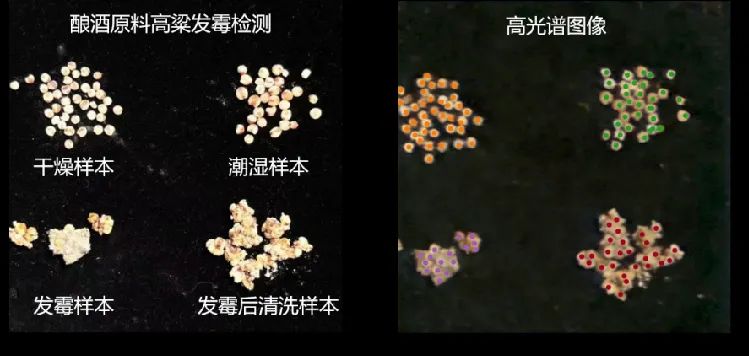

酿酒原料高粱发霉检测

而这个全新维度的起点,可以追溯到一个数学公式。

21世纪初,数学家们证明了一个突破性理论:高维信息可以在压缩采集后,用算法精准重建。当时正在杜克大学做博士后的袁鑫与导师敏锐地意识到——这个原理或许可以应用于计算成像领域。

相机在拍摄瞬间通过压缩感知技术,像经验丰富的打包师一样将上百个光谱波段的信息高效压缩。随后通过算法,还原所有光谱细节。

想法诞生后,袁鑫便开始了长达10年的研究。早期的技术面临巨大瓶颈:虽然采集一张图像仅需1毫秒,但后续计算处理却要耗费整整一天。这种“快拍慢算”的困境,让技术长期被困在实验室。转机出现在人工智能时代,随着深度学习等算法的突破,计算时间从24小时缩短到几十毫秒。这个超万倍的提速,让高光谱成像实现了“所见即所得”的实时应用,随即打开了产业化的大门。

当清晨的无人机再次掠过山林,这项源自数学公式灵感的创新,如今正在田野间、河道中、博物馆、绵延的电网线上,点缀着科技改变生活的生动注脚。

正如袁鑫所说:“最好的技术,永远生长在解决问题的土壤里。”

目前,“西湖智能”已完成超五千万元的Pre-A轮融资,由知名投资机构东方富海独家完成投资。该技术已广泛应用于智慧农业、环保监测、电力巡检等领域,并持续向工业质检、医疗科研等方向拓展,展现出巨大的行业变革潜力。

最新资讯

人物故事

大学新闻